花王株式会社は、視覚および聴覚に障害のある方々の生活に関する調査結果を、2024年12月3日の「障害者週間」に合わせて「My Kao くらしラボ」で公開しました。この調査は、視覚・聴覚障害者の生活実態やコミュニケーションにおける課題を明らかにし、共生社会の実現に向けた理解促進を目的としています。

主な調査結果のポイント

- 困っている人への声かけ:

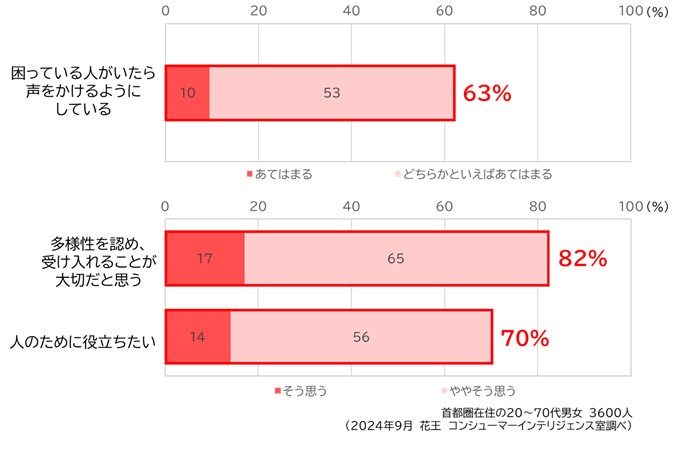

首都圏在住の20~70代男女3,600人を対象とした調査では、「困っている人がいたら声をかけるようにしている」と答えた人は63%に上りました。また、82%が「多様性を認め、受け入れることが大切」と考えており、人々の多様性への認識が高まっていることが伺えます。

- コミュニケーションの困難:

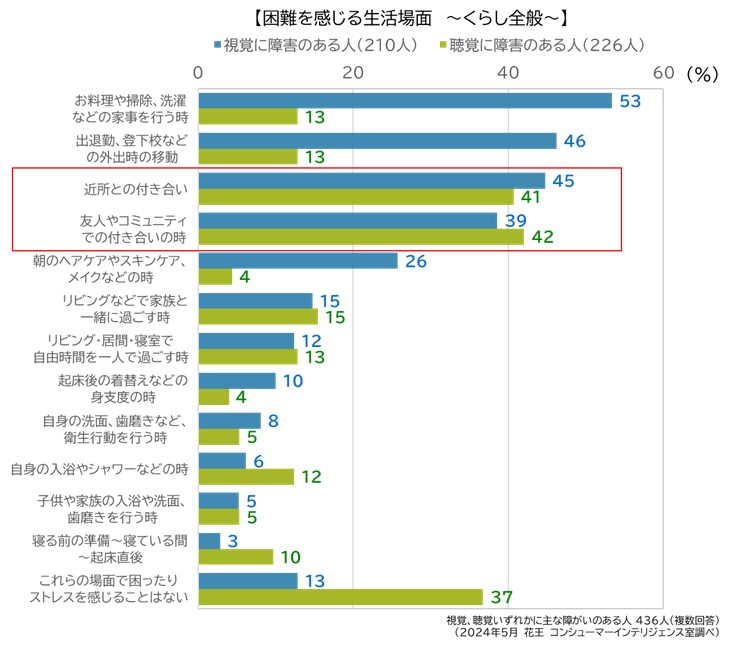

視覚・聴覚に障害のある436人への調査では、約4割が日常生活でコミュニケーションに困難を感じていることが明らかになりました。特に、ご近所や友人との人付き合いの場面での課題が共通して指摘されています。

- 職場での配慮:

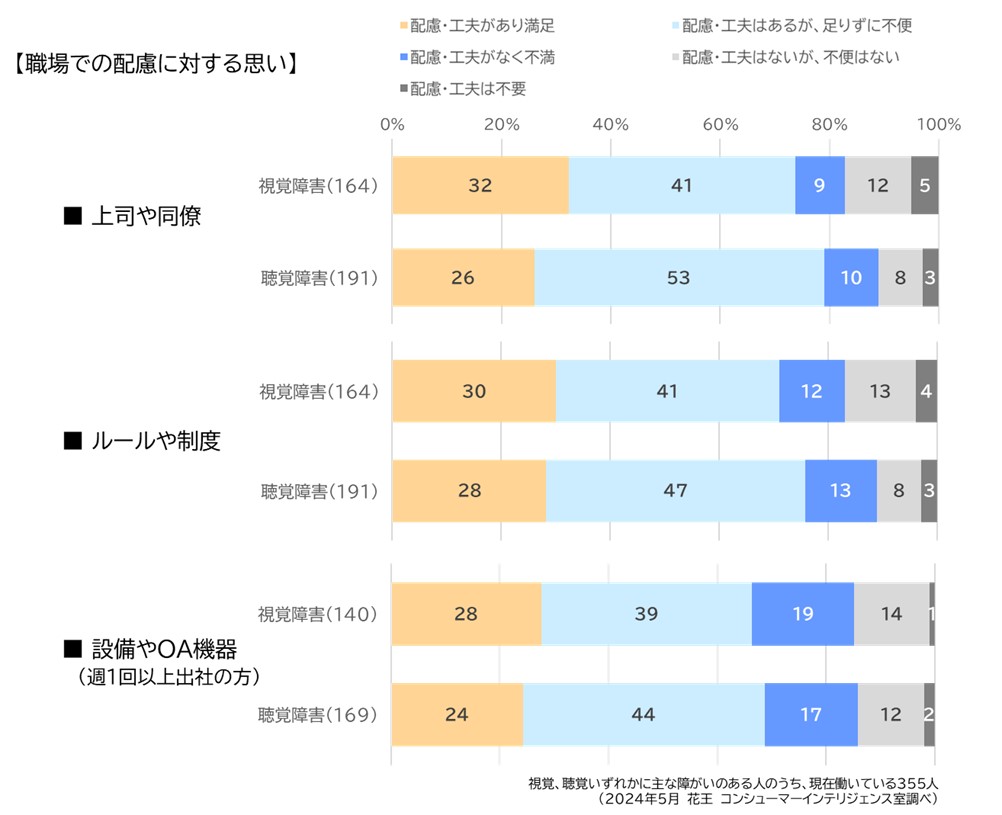

働いている視覚・聴覚障害者のうち、職場での配慮やルール・制度に満足している人は約3割にとどまり、約4割は何らかの不便を感じ、1~2割は不満を抱いていることが分かりました。

- 先入観の影響:

「見えない・聞こえない=できない」という先入観が、視覚・聴覚障害者に対する理解不足や無意識の思い込みを生み、コミュニケーションの障壁となっています。これにより、障害のある人々が自身の思いを伝えられない辛さやジレンマを感じる場面が多く存在します。

- 効果的な伝達手段:

視覚的な情報が伝わりづらい場合、指示語ではなく具体的な言葉を使ったり、名前を呼んで話しかけることが効果的です。また、見えない人が気づいていないことを教えてもらえると嬉しいという声もあり、適切な配慮がコミュニケーションの円滑化につながります。

視覚・聴覚障害と一口に言っても、その程度や状況は人それぞれです。白杖や補聴器、手話を使っている人だけが障害を持っているわけではなく、外見からは分からないケースも多く存在します。聞こえない人と話す際には、口元を見せて話すことや筆談、音声認識アプリなどのデジタルツールを活用することで、コミュニケーションを取ることが可能です。「伝えられない」と思い込まず、「伝えられる手段はある」と認識することから始めてみませんか。

【調査協力】

詳細情報

調査結果の詳細は、「My Kao くらしラボ」の特設ページをご覧ください。

https://my.kao-kirei.com/kurashi-labo/

元記事URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001622.000009276.html